前回は人体を描くための前段階として、A.ルーミス先生著『やさしい人物画』の内容を参考に、平面図表を用いた人体の描画を学びました。

平面図表とは言わば人体を描くための指標となる「地図」のようなもの。これを作成することができれば、その地図を手がかりとして遠近感のある立体的な人体を描くことができます。

しかし、平面図表を使った描画はなかなかに手間のかかる作業です。まだ人体を描くのに慣れないうちは、この方法を活用しながら書いていくのも一つの手段ですが、よほどの複雑な構図でない限りはもう少し簡易的な描き方を学んでいきたいところです。

そこで今回は、平面図表を使わずにプロポーションを簡易的に組み立てる方法を学んでいきます。まずは簡単な骨格のディテールを参考にし、その骨格に対して肉付けすることで、キャラクターのベースとなる人体模型を描くまでを流れとして学習していきましょう。

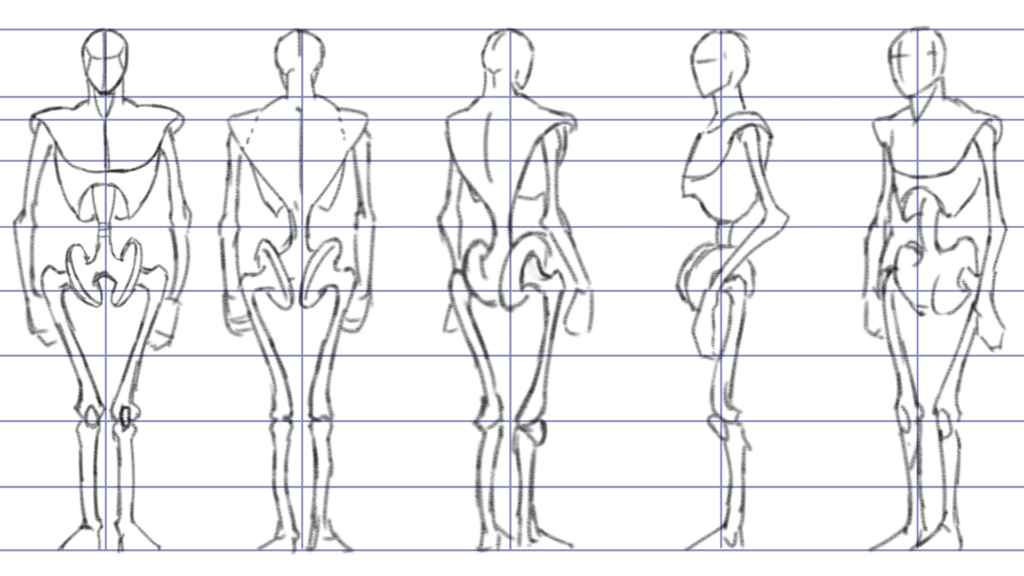

プロポーションの簡易な組み立て方

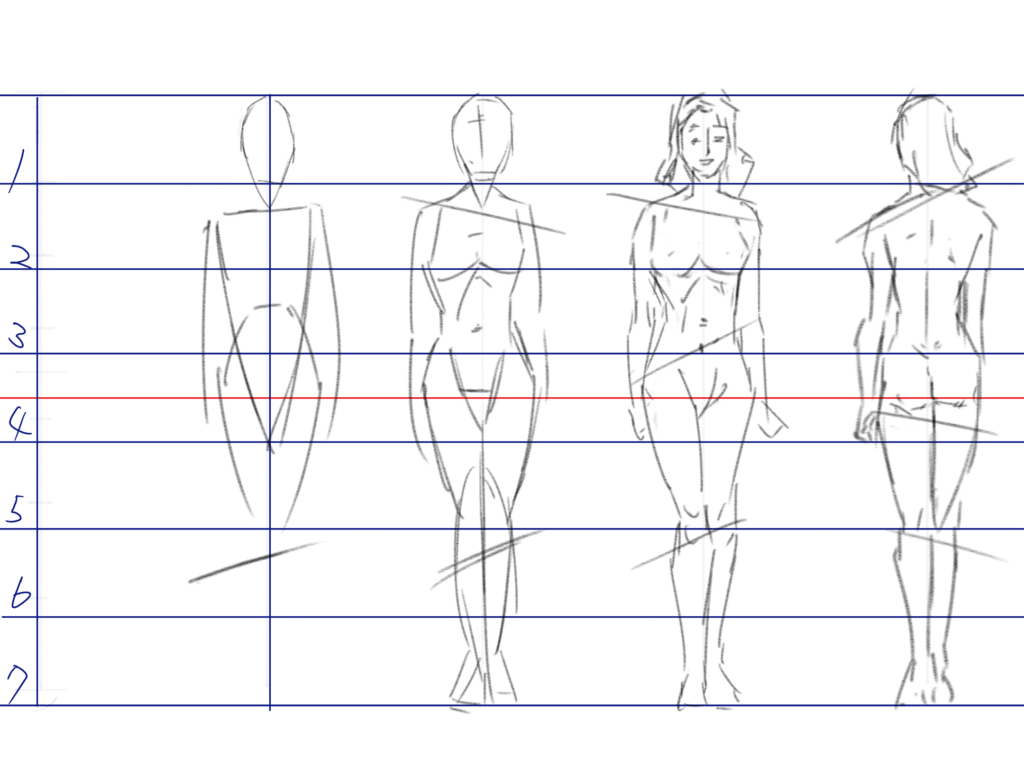

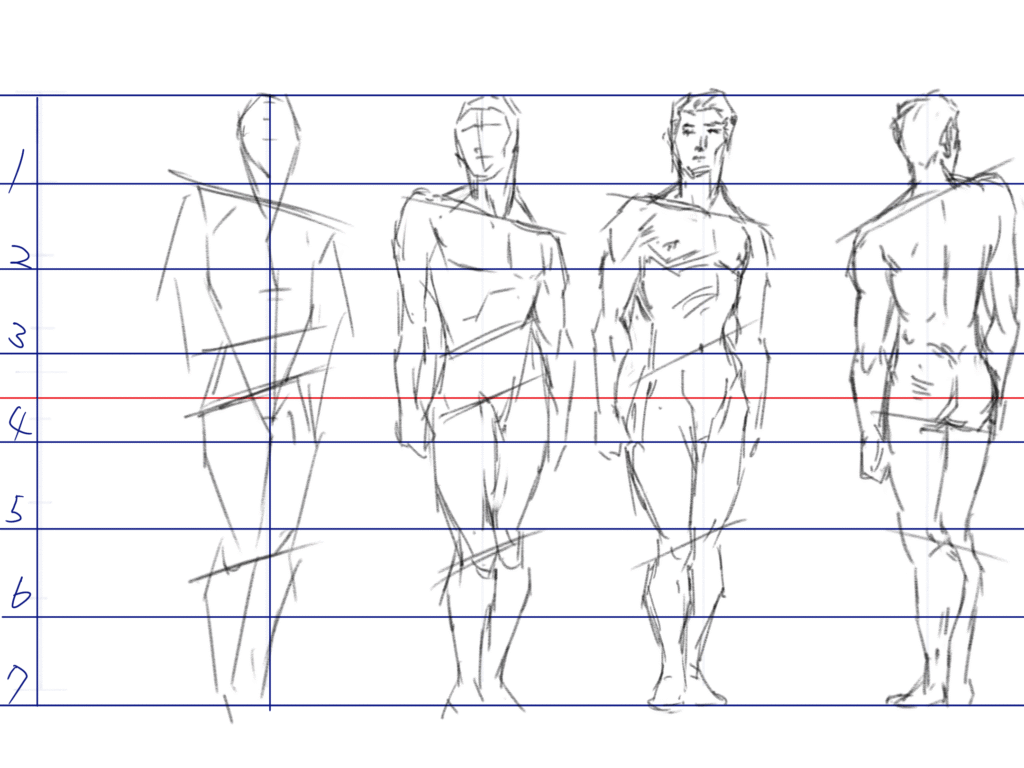

標準的なプロポーションである7頭身でプロポーションを組み立ててみます。

まずは体全体の軸となる1本の縦線を引きます。その線を7等分に分割します。分割する際には真ん中の線を引いてから等分するとやりやすいです。

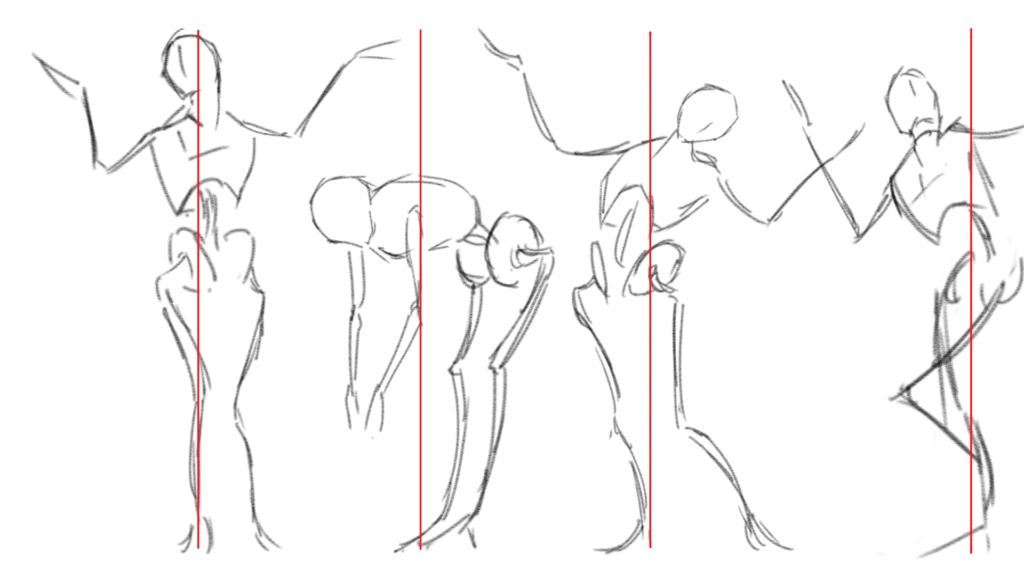

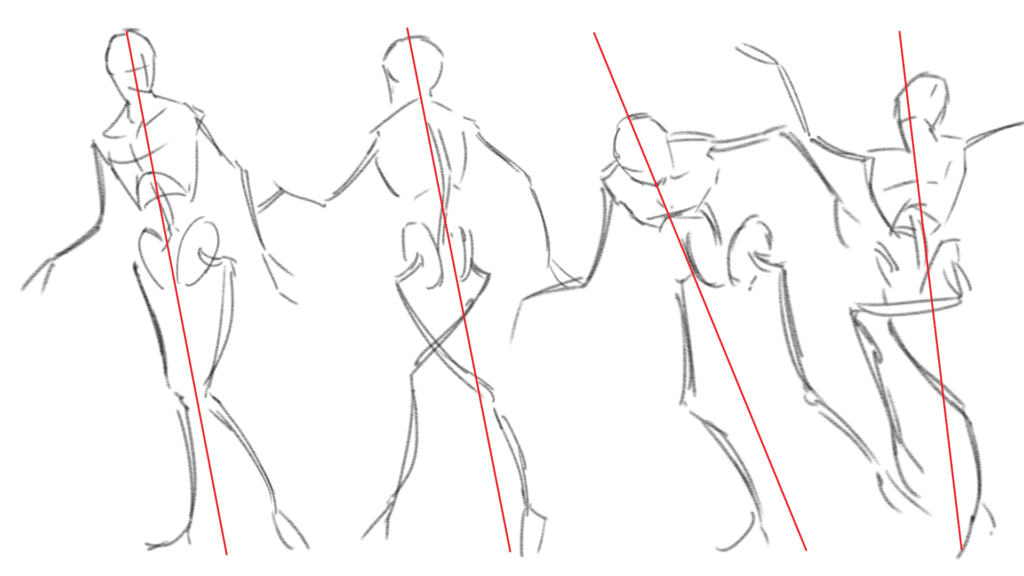

また肩や腰、股や膝といった位置には、斜めの線で体の傾きが表現されています。これにより、体の細かな部位がどの高さに位置するかの指標となり、さらに動きのある絵を描くことができますね。

あとはどの頭身に体の部位が来るかを割り当てていけばプロポーションを組み立てることができそうです。例えば、肩の位置は2頭身目の上から1/3の位置になりますし、縦線の真ん中の位置に股の部分が当たっていることがわかります。

押さえておくべき点として、8頭身や7頭身といった頭身の違いによって、体のどの部位がどの頭身にくるかを把握しておいた方が良さそうです。そうすることで、プロポーションを描くことを自然な流れで描くことができて、より簡易的な組み立てが可能でしょう。

骨格を描く

プロポーションを簡易的に組み立てる基本的な流れは分かりましたが、もう少し人体に対しての知識を深く身につける必要がありそうです。

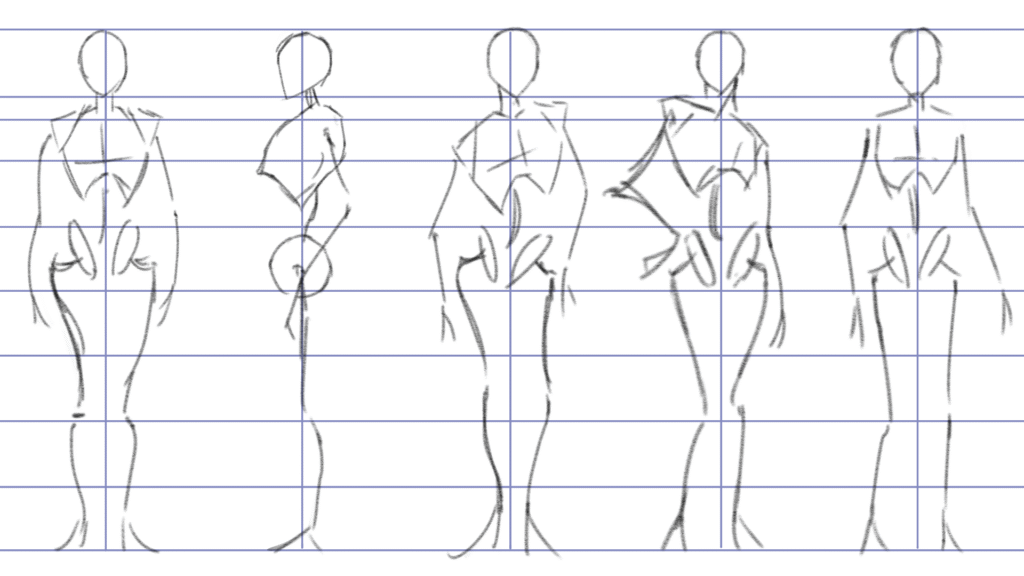

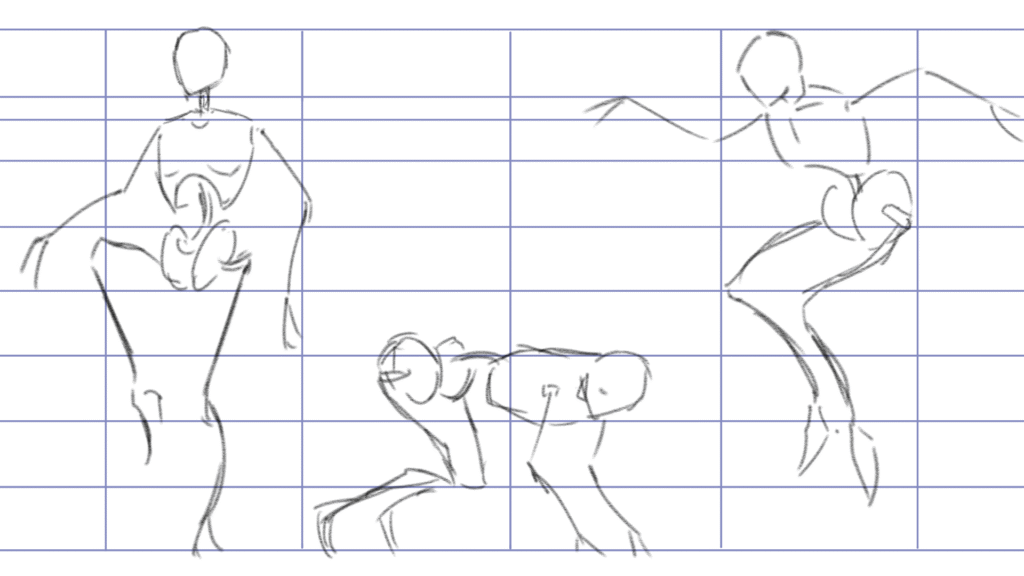

そこでまずは、人体模型を描くための骨組みとなる、骨格の描き方から参考にしていきましょう。『やさしい人物画』に描かれる骨格は、シンプルな形でスタイリッシュな印象。それでいて、躍動感がある動きも表現できるため、是非とも人体を描く際の知識として取り入れたいところです。これはクロッキーなどのトレーニングにも有効になるでしょう。

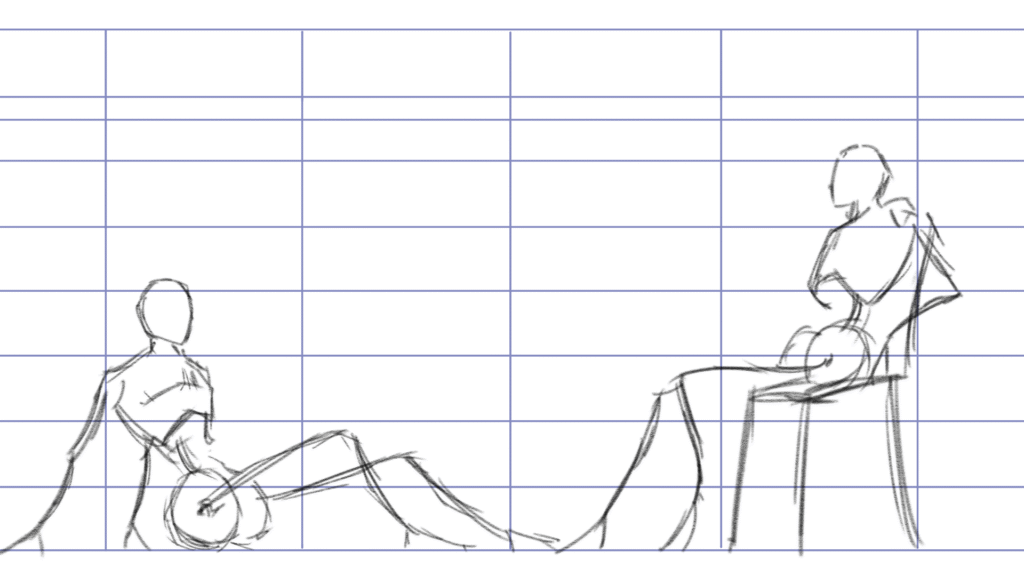

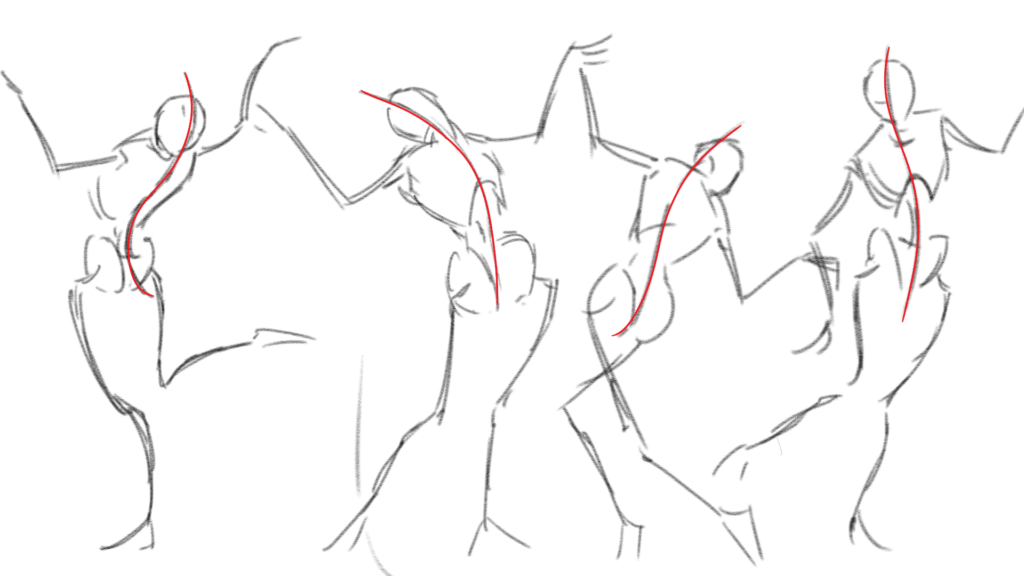

体重がどう移動するかを考えて描く

骨格を描く際に、体重がどう移動するかを考えます。体重が右足なのか左足なのか、はたまた両膝なのか両肘なのか。座っている姿勢であれば骨盤や背中に体重がかかることになります。

重心を感じとるように描く

重心がどうかかっているかを感じながら描きます。体が傾いた状態だと、重心の傾いた状態をイメージする感じですね。優雅な動きは曲線で考えるのが良さそうです。

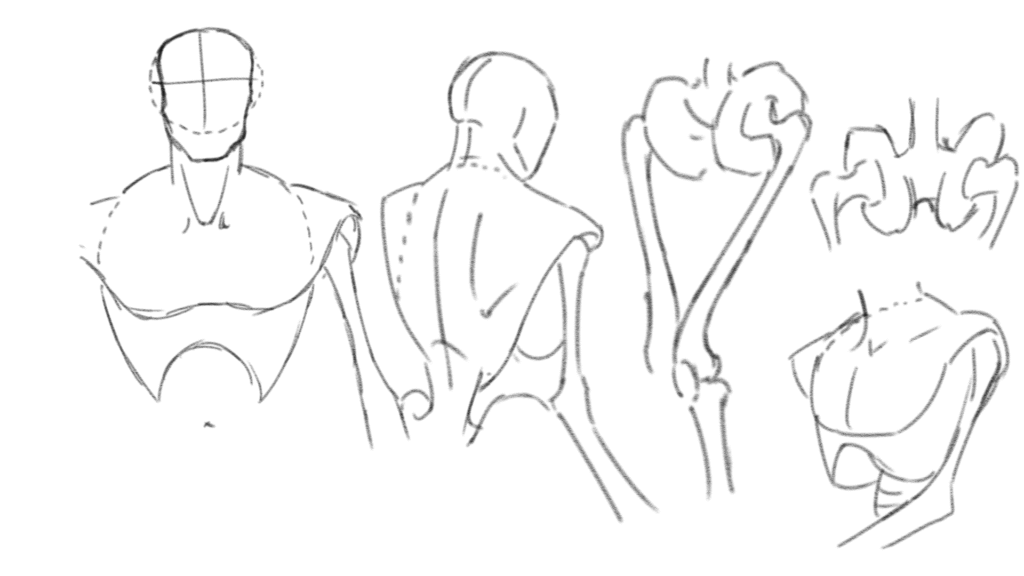

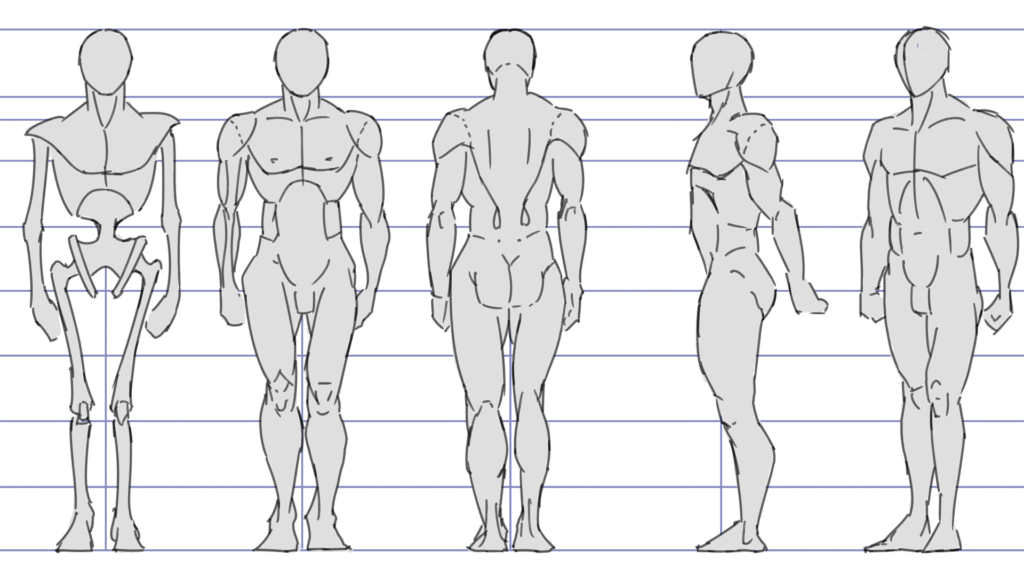

骨格のディテール

先ほどのような棒人間のような骨格から進化させ、より骨の形を捉えるような骨格のディテールを描いてみます。

ルーミス先生曰く、

「この人体模型の骨格と付き合った時間は必ず報いられる。人体模型の隅まで学び尽くすこと。」

とのことです。

骨格を単純化した形ですが、動きを表現することを意識しながら、心地の良い線で描くことができますね。今回は模写に近いような表現ですが、「正確さよりも生き生きした表現」に重点を置く。クロッキーなどの練習の際には自分なりにアレンジしながらこのような表現ができるようになりたいですね。

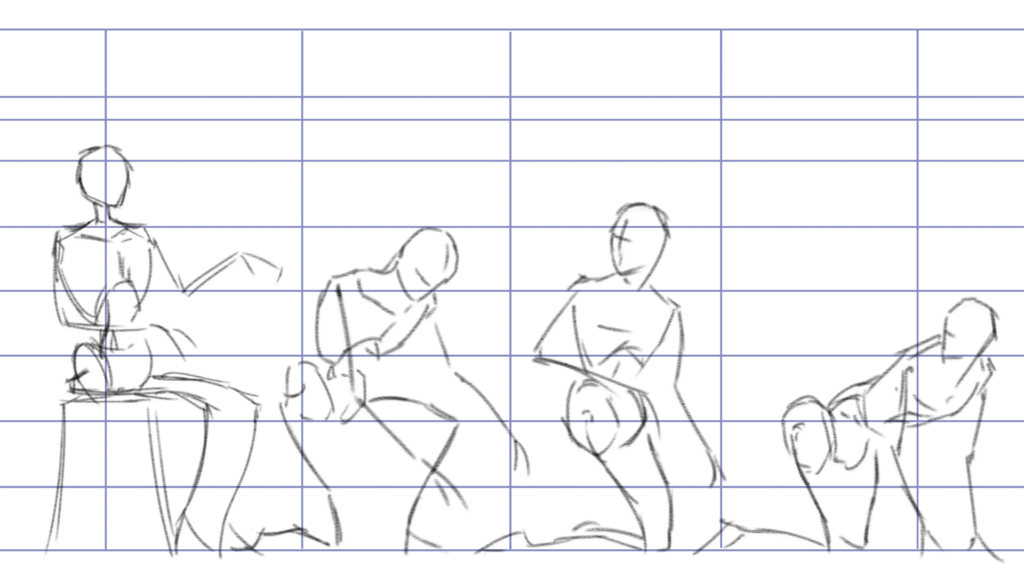

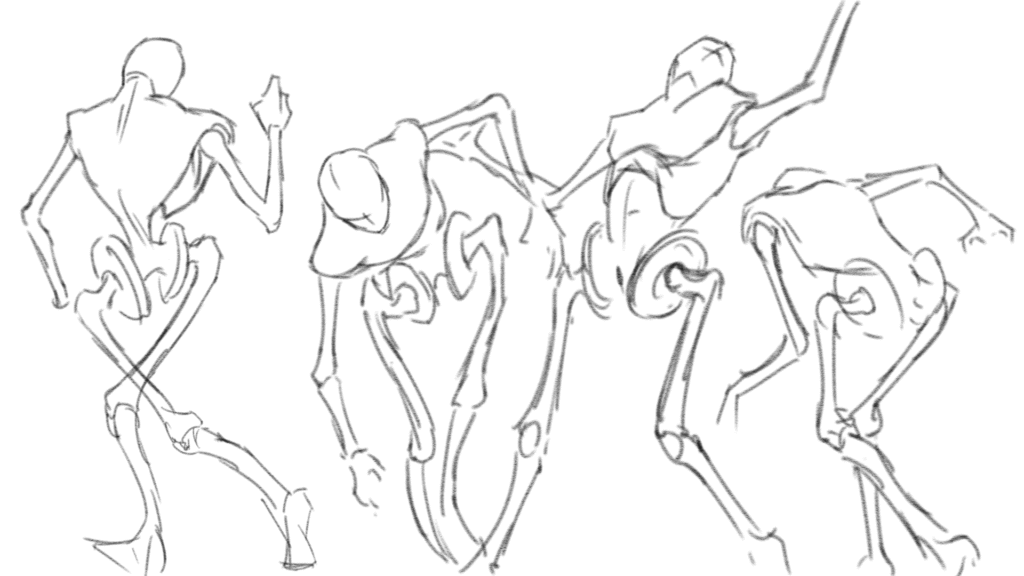

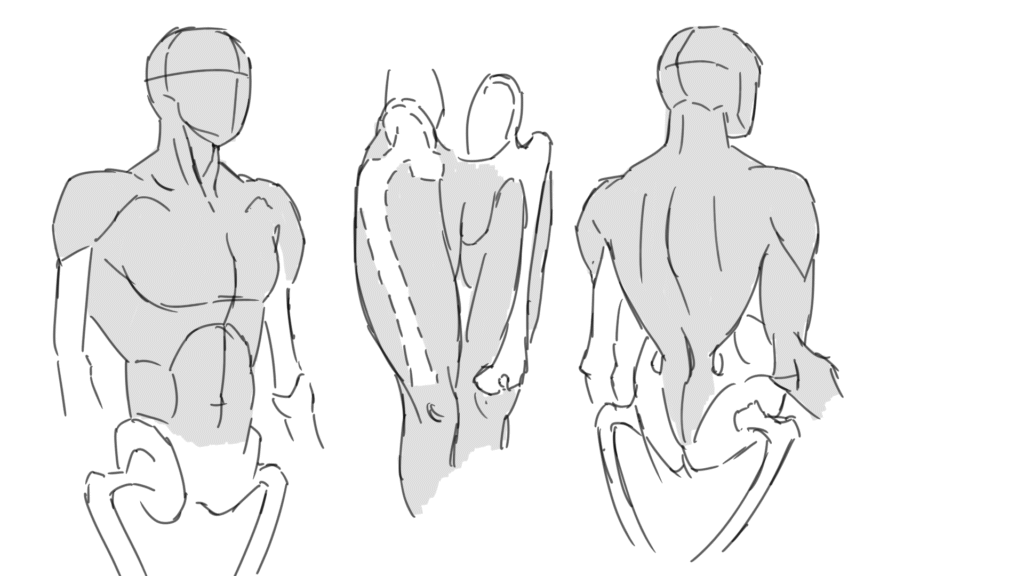

骨格に肉付けする

では最後に、骨格への大まかな肉付けをしていきましょう。

本物の骨と筋肉の構造は考慮せず、あくまで単純化した形での肉付けになりますね。ただここでも、足の骨と筋肉の関係性などは確認できます。シンプルな構造の中でも抑えるべき点でしょう。

まずは骨と筋肉の構造を学ぶためのファーストステップと言えるかもしれません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

プロポーションの簡易な組み立て方から骨格を描き、そこへ肉付けをするといった一連の流れを紹介しました。『やさしい人物画』の骨格は動きを表現するのにとても適していると個人的には感じます。これらの骨格を見よう見まねで描くことで、人体の動きを表現するためのコツもなんとなく掴めるかも。

またクロッキーなどの練習では、これらを参考にして自分なりにアレンジしてみても面白いかもしれませんね。

コメント