前回は人体のプロポーションの基準について学びました。男性と女性の理想的プロポーションから標準型プロポーション、また子供の年齢ごとにどういったプロポーションになるのかを把握することで、人体の描くための基準を理解することができました。

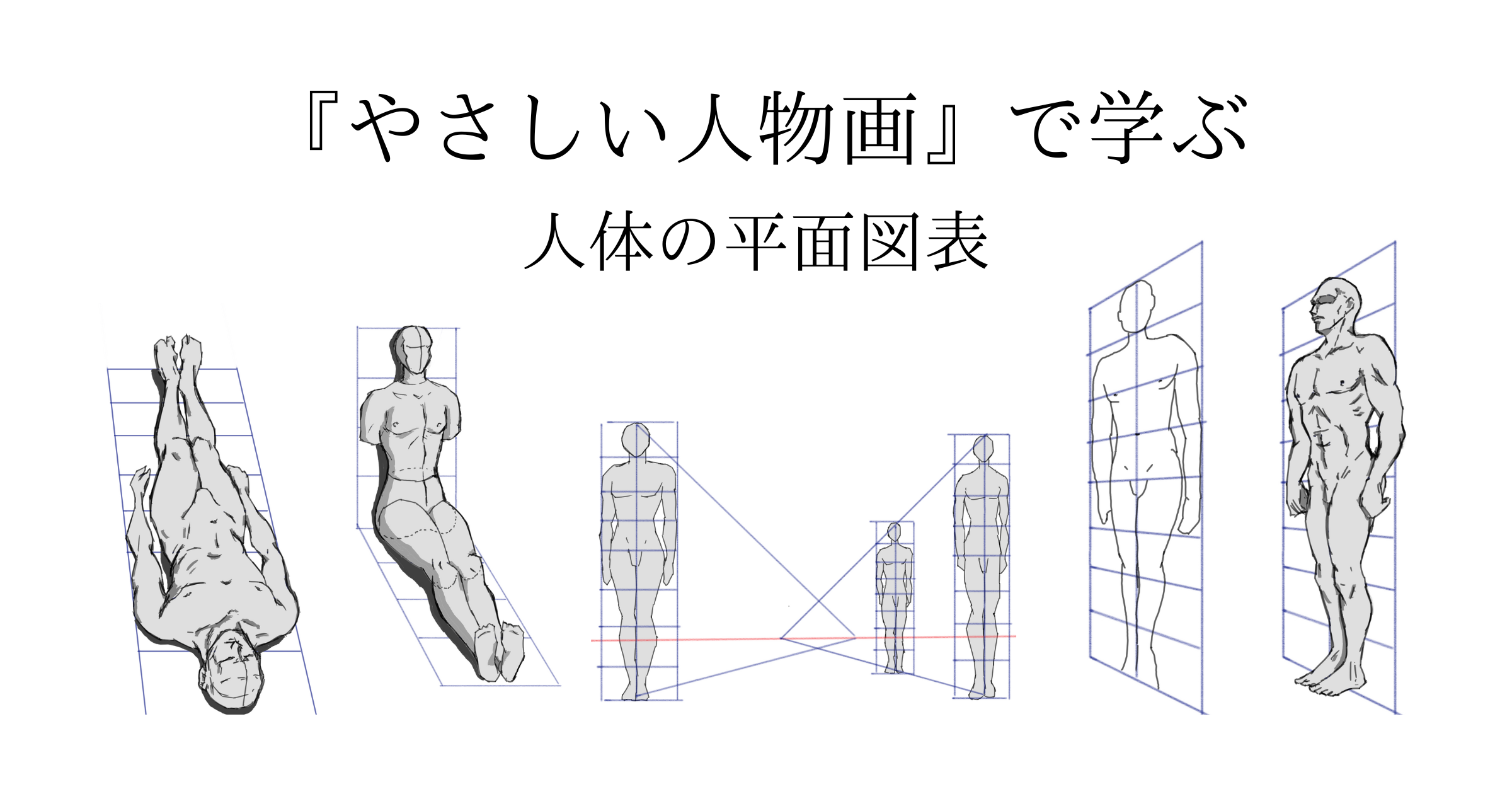

プロポーションが把握できていれば、それを活用して人体をうまく描くことができそうです。今回はルーミス先生著『やさしい人物画』の中から、平面図表を使った人物の描き方を学んでいきます。

平面図表とは

平面図表とは、人体を描くための指標となる「地図」のことです。

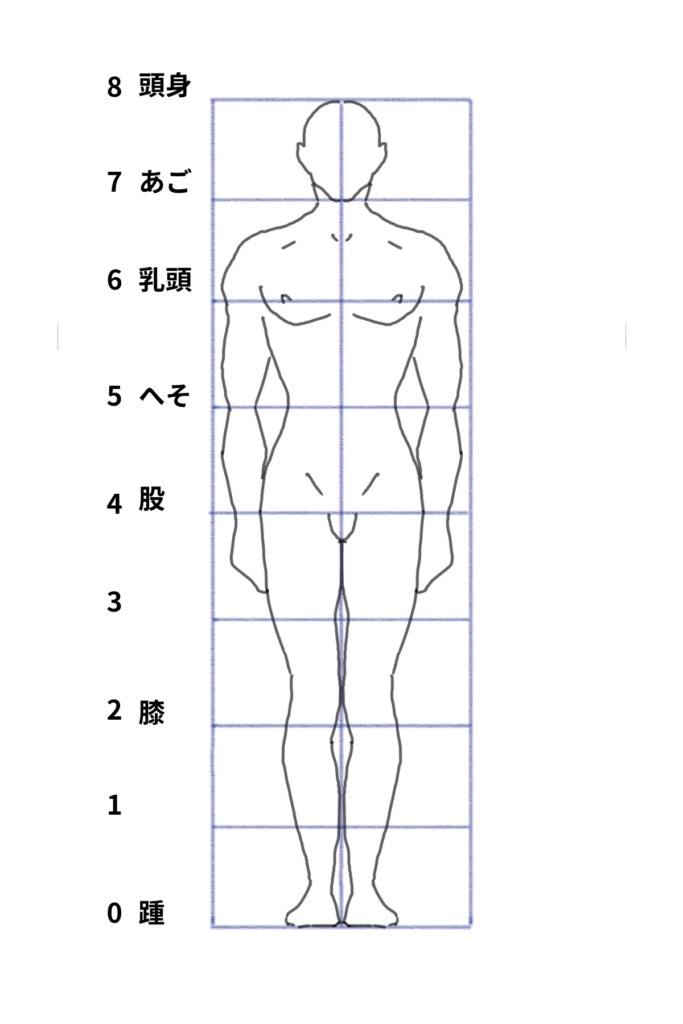

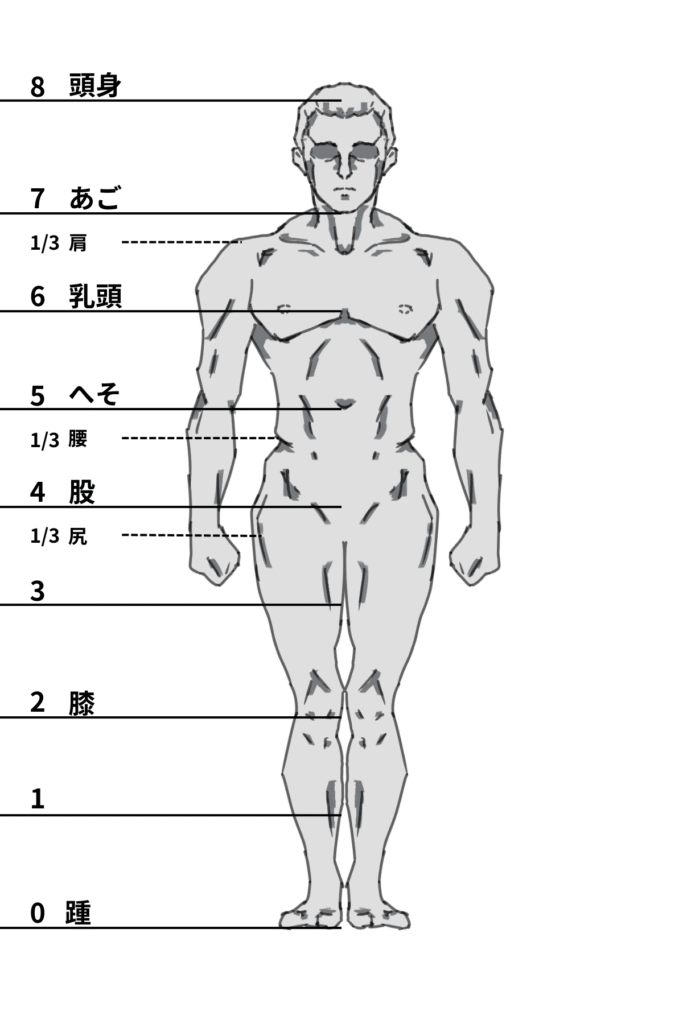

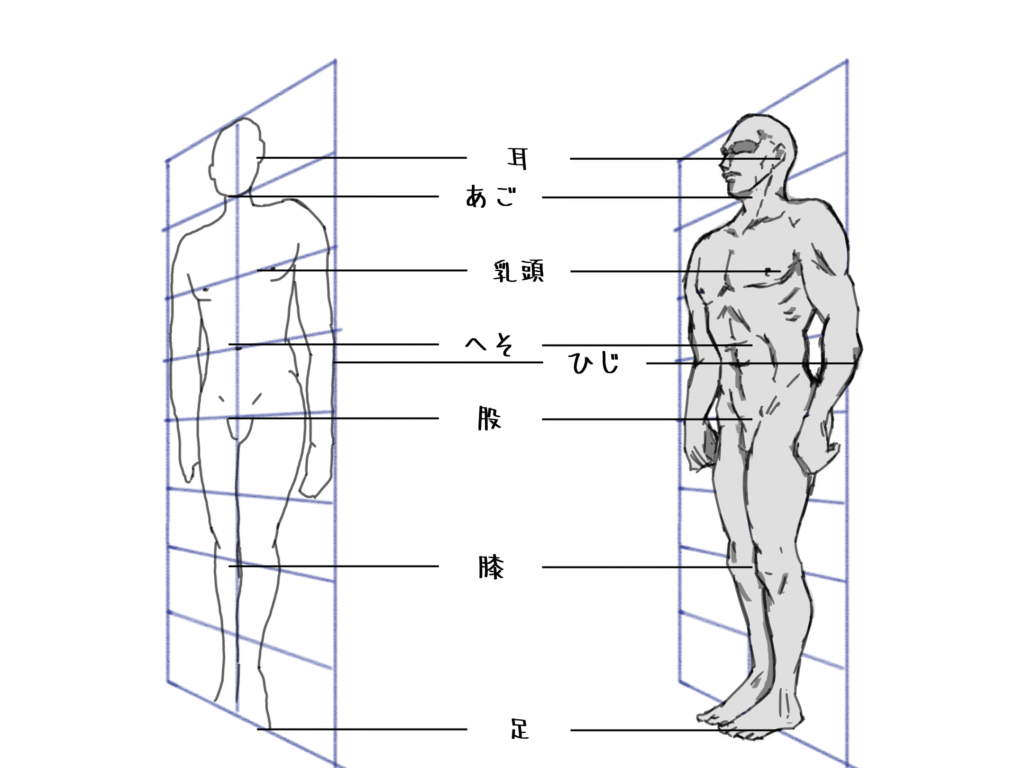

8頭身の男性の場合、平面図は次のように描きます。

それぞれの頭身に体のどの部分がくるかわかれば、このような平面図を作成することは容易に感じます。

ただ、この場合は真っ直ぐ正面から見た状態であるため、人体の角度が変われば平面図も傾ける必要があります。

その際にはパースの知識も少なからず必要となってくるでしょう。『やさしい人物画』の中ではパースの基本については説明はありませんが、模写やスケッチを進めていくことで理解を深めていきます。

平面図表の作成手順

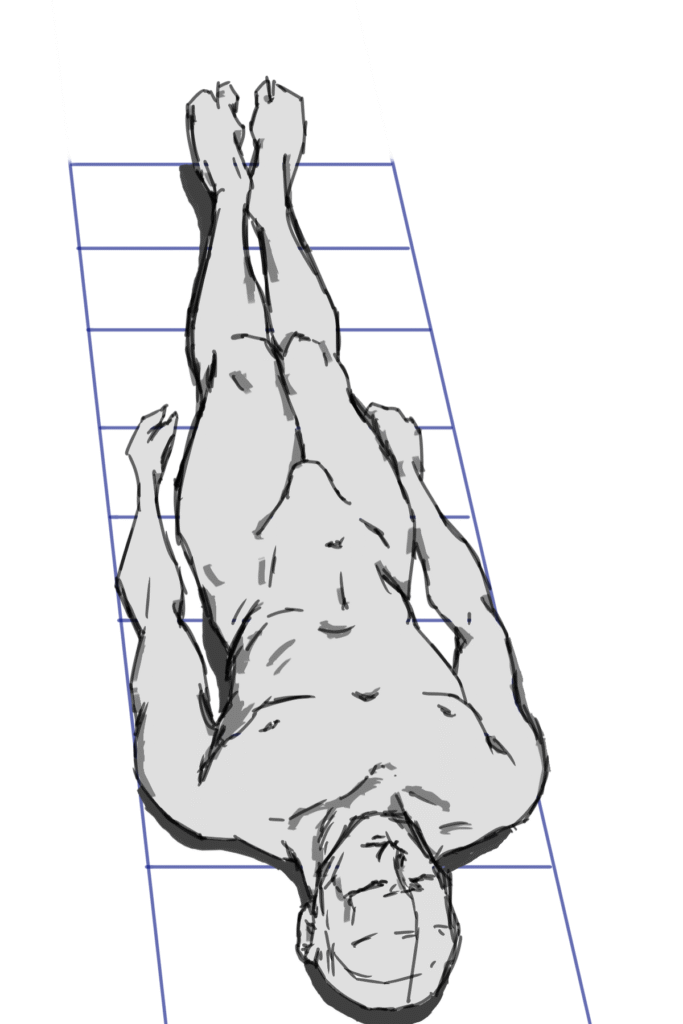

では実際に平面図表を作成して、人体を描く流れについて解説します。今回は次のようなポーズをした人体を描くことにします。

遠近感があって表現するのが難しそうです。ほとんどの場合は遠近感を使って立体的にで人体を表現することになるため、パースの知識が必要になってくるのでしょう。

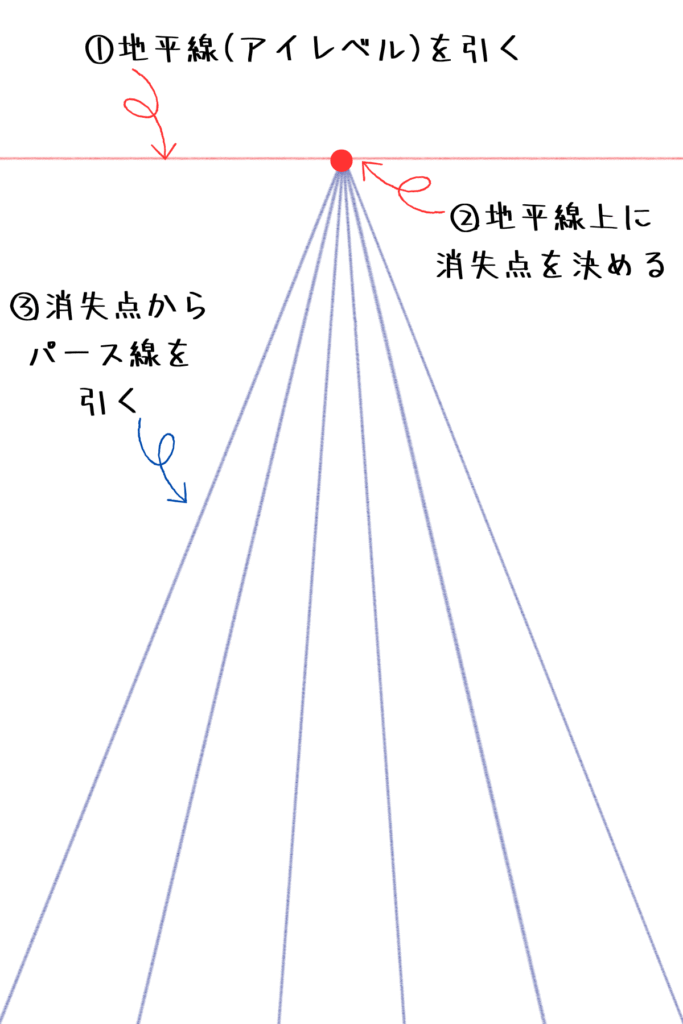

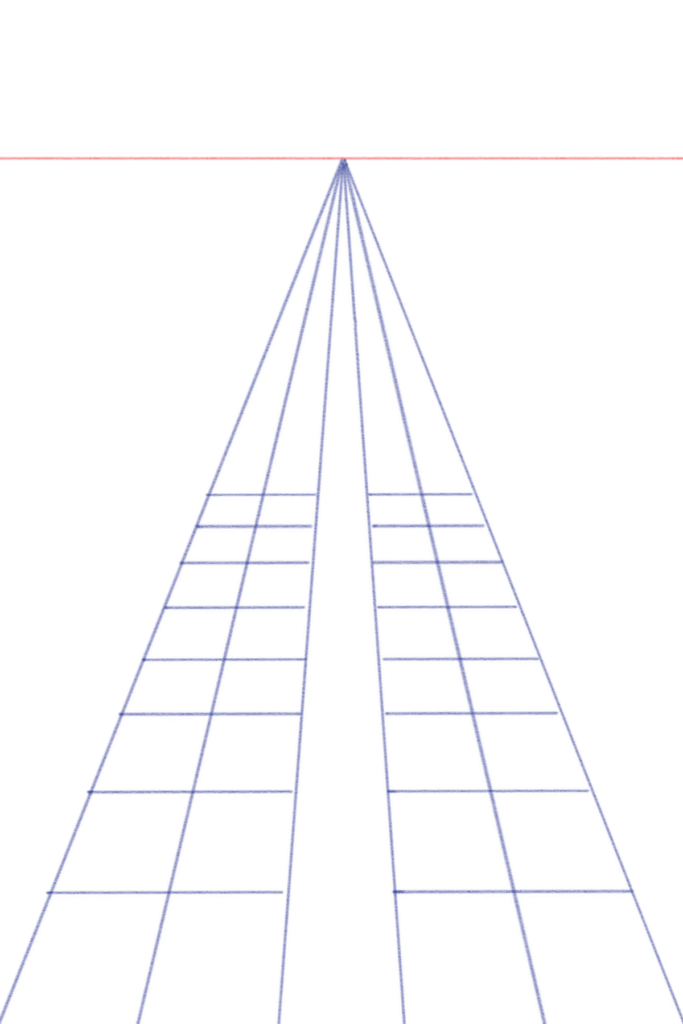

1. 地平線とパース線を引く

まずは目線の位置に地平線を引きます。その地平線上に消失点を決めて、そこからパース線を引きます。パース線で遠近感を表現できそうですね。

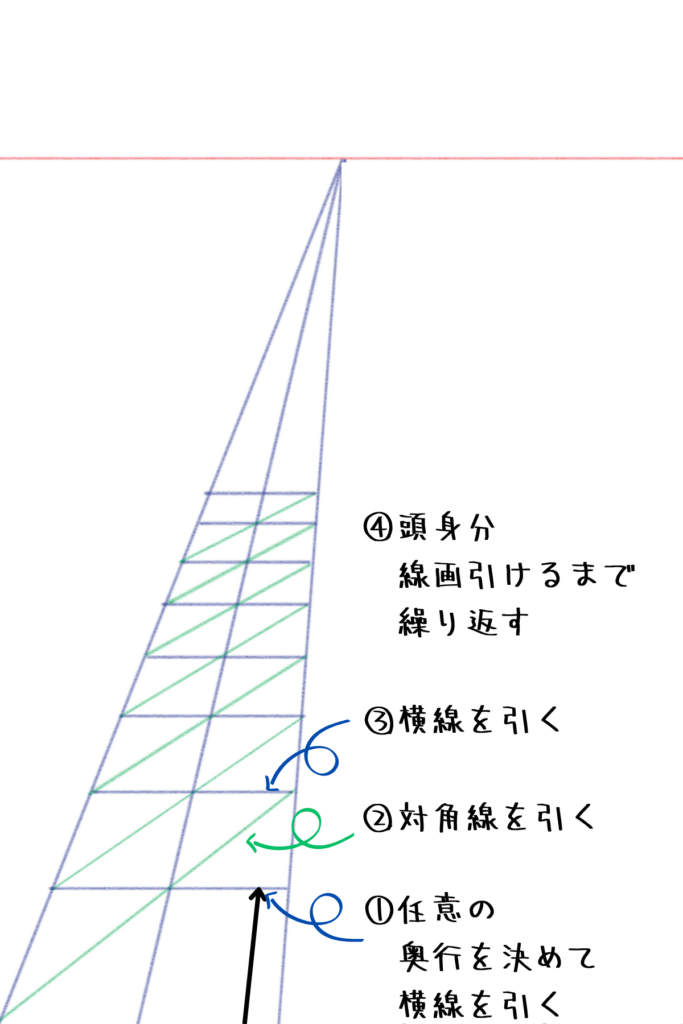

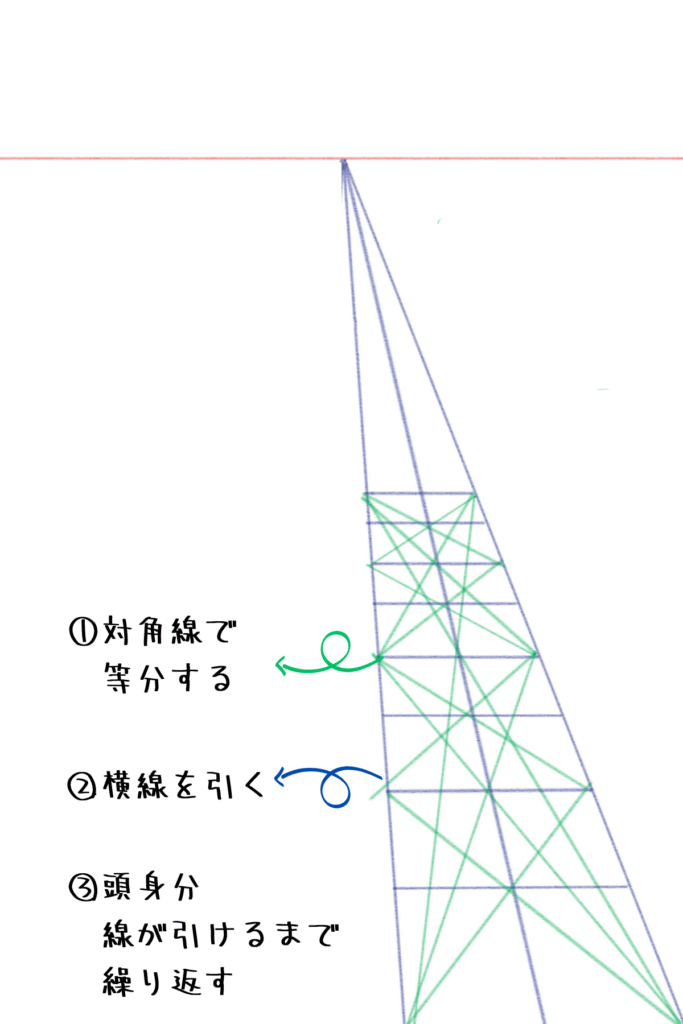

2. 頭身分のスペースを作る

今回は8頭身なので、八つのスペースができるように分割します。2通りのやり方がありますが、どちらでの方法でも問題ありませんね。

頭身分のスペースができるまで分割を繰り返すと、

このような人体を書き込む土台が出来上がりました。

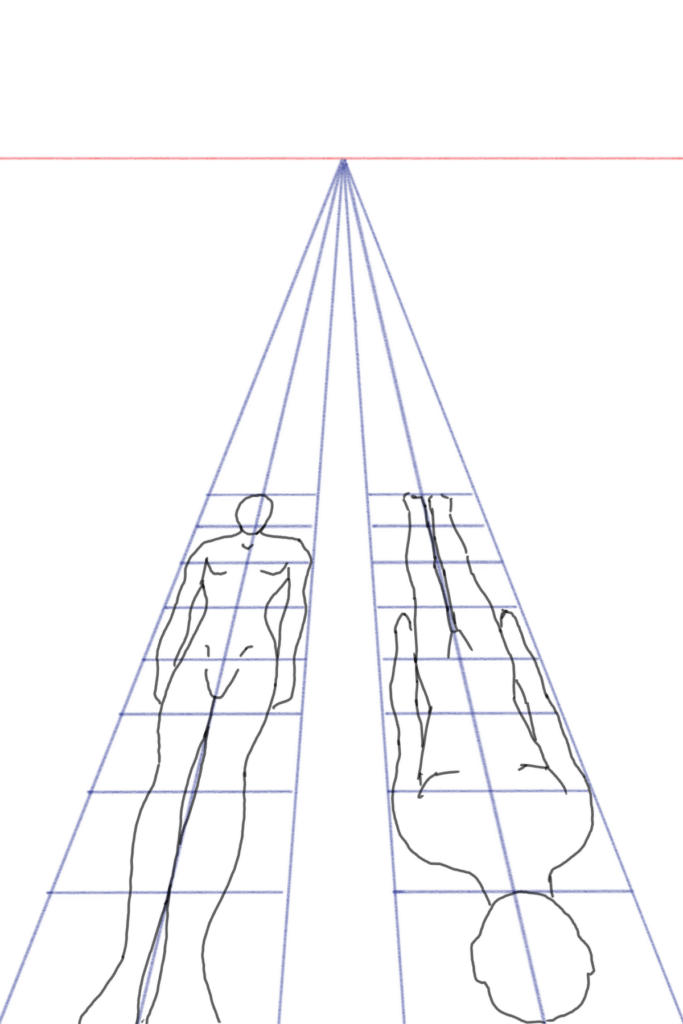

3. 人体を描き込む

8頭身のプロポーションに合わせて、平面図表に人体のシルエットを描き込みます。そしてその平面図を「地図」のような手がかりとして、立体的に描けば完成。

しかし、この立体的に描く工程が難しいですね。ここは数をこなすなどして訓練していく必要がありそうです。

平面図表のその他の重要な用い方

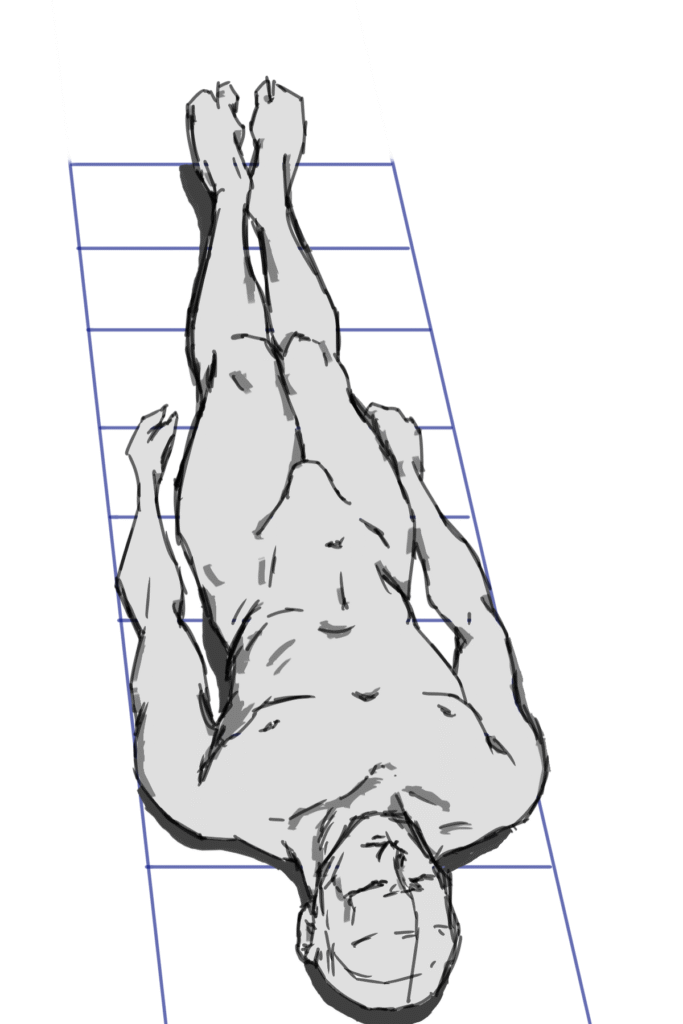

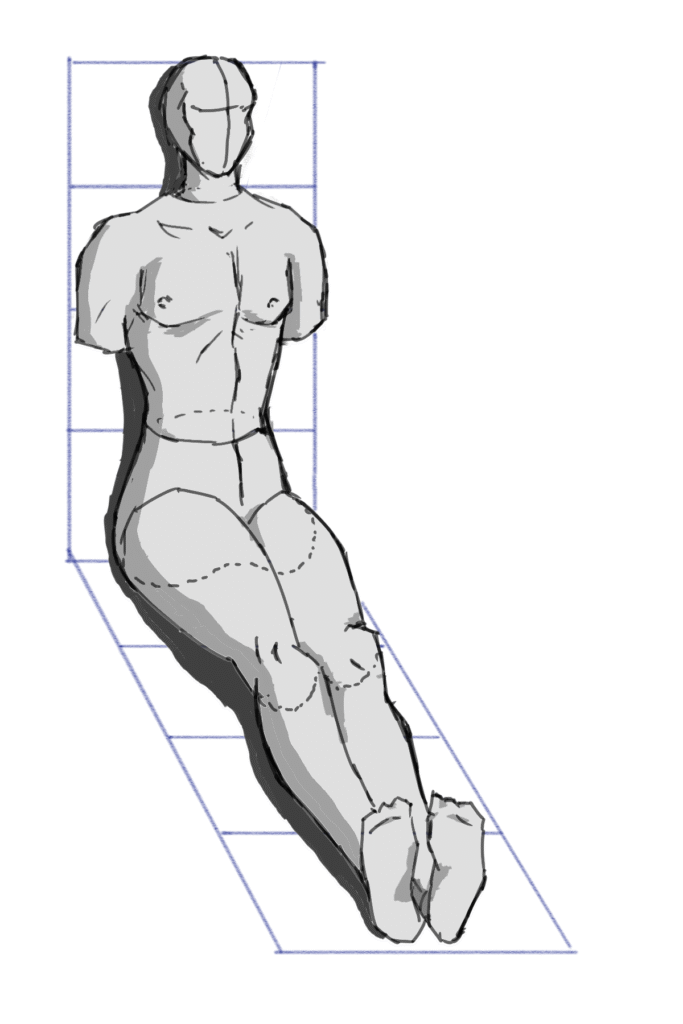

真っ直ぐの体制ではなく、座っているなどの体の動きがある場合は次のような考え方で平面図表を作成します。

座っている場合は上図のように二つの面で捉えることで対応できます。この場合も立体としてどの位置に体の各部位が配置されるかを考えながら描画する必要がありそうですね。

平面図表があれば、人体のあらゆる部分を照らし合わせて、遠近法で描くことが可能です。平面図表から立体へ変換する技術が身につけば怖いものなしかもしれませんね。

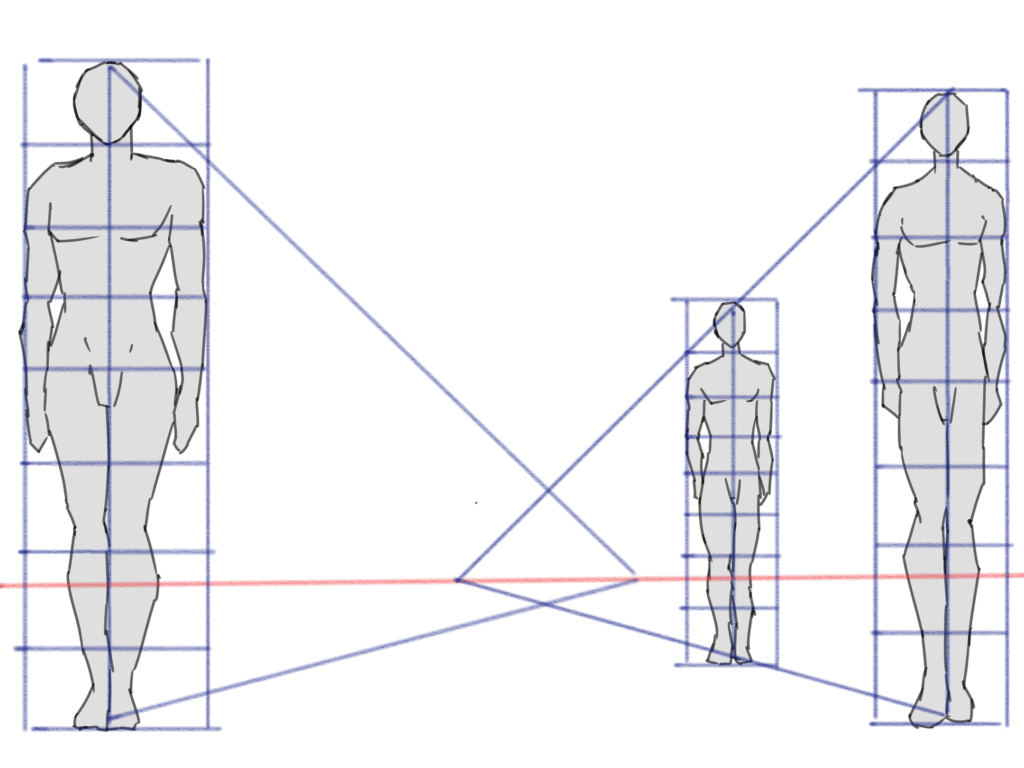

平面図表を遠近法で描くことができれば、同じプロポーションの人物を簡単に複製することも可能です。平面図表は「設計図」といった感覚でしょうか。

上図のように、消失点から伸びる2本の線上にある平面図表は、同じ身長になります。これをうまく利用できれば、人物を立体的に背景へ溶け込ませることもできそうです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回学習した平面図表は、人体を描く一つの手段として有効に活用できそうです。特に遠近感が必要となる難しい構図などは、平面図表を使った丁寧な設計をすることで、違和感のない立体的な人体を描くことができるかもしれません。

平面図表を立体へ描くことが難しい部分ですが、繰り返し表現することで今までにはない立体感を演出することができるかもしれませんよ。

コメント